Teufelstritt oder Herzogs-Schritt von Helmut Schmidbauer: Die Touristenattraktion im Münchner Liebfrauendom verliert ihren Schwefelgeruch – ein Beitrag des Bayernbundes und von dessen Weiß-Blauer Rundschau.

Zu den Geheimnissen, die in Bayern und den bairisch sprechenden, benachbarten Gebieten Rätsel aufgeben, gehören die zahlreichen sogenannten „Teufelstritte“. Das sind Orte, in denen, wie die Sagen erzählen, der Teufel im wutgereizten Zustand mit einem Fuß aufstampfte und seinen Fußabdruck hinterließ. Er tat dies meist im Missvergnügen über Kirchenbaumeister oder reine und fromme Jungfrauen, von denen er wider Erwarten überlistet wurde. Ein jüngst erst entdeckter, attraktiv erhaltener Teufelstritt findet sich im Obergeschoß eines uralten Stadtmauerturms der Schongauer Ringmauer. Der weitum berühmteste aber existiert im Liebfrauendom zu München als touristischer Höhepunkt.

Keine Münchner Stadtführung und keine Beschreibung des Liebfrauendoms lassen derzeit immer noch den Hinweis auf diesen Teufelstritt unter dem Orgelbogen auf der Westseite des Gotteshauses aus. Für die offiziellen Stellen in Kirchenführung und Diözesanverwaltung erscheint die ausufernde Popularität des Teufelstrittes aber eher als eine lästige Begleiterscheinung; man weiß offenbar nicht recht, wie man dazu stehen sollte. Also hält man den Ball so flach, wie es eben noch geht. Jedenfalls vermittelt die große, 1994 erschienene zweibändige Festschrift zum 500jährigen Jubiläum der Metropolitankirche diesen Eindruck. Diese opulente Festgabe „Monachium Sacrum“ läßt baulich keinen Nagel und kunstgeschichtlich keinen Pinsel aus, und in der genau und gewissenhaft behandelten Bau- und Funktionsgeschichte wird jede Persönlichkeit, sei es in den Gremien oder dem Ordinariat, abgehandelt. Der Teufel aber und sein angeblicher Fußabdruck bleiben weitgehend ausgeblendet. Er wird nur in einer Randbemerkung nebenbei in einem Satz erwähnt.[1] Leider wurden die einschlägigen Briefe der Wittelsbacher Herzoge der Kirchenbauzeit, die den Fußabdruck und seine Hintergründe nachvollziehbar erklären, nicht herangezogen. Und so belässt man es dabei, das Ganze (wenig überzeugend) als „Scherz der Handwerker“ darzustellen. Immerhin, wenn auch nur als bloße Nennung („Teufelstritt“), hat es der Fußabdruck in das renommierte Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler von Georg Dehio geschafft, und zwar im Zusammenhang mit der Lichtführung als baulicher Besonderheit.[2]

In einem vor etlichen Jahren erschienenen Artikel einer großen Münchner Tageszeitung[3] ärgert sich dann der Leiter der Kunstreferats im Erzbistum München & Freising, dass „diese eine dunkle Delle im Boden“ alle Aufmerksamkeit der Touristen absorbiere („Welche Schuhgröße hat der Teufel?“).

Mit einem gewissen Schaudern dürfen Touristen ihren Fuß in den vertieft ausgearbeiteten Fußabdruck einer quadratischen Bodenplatte setzen, und sie erfahren dann, dass der Teufel von dieser Stelle aus keine Fensteröffnungen sehen konnte, entgegen seiner Wette mit dem Baumeister Jörg von Halsbach, die er deswegen verloren hatte: Der Gottseibeiuns hätte tatsächlich nur einen taghell erleuchteten Kirchenraum ohne Fenster wahrgenommen! Das sei selbst für einen Teufel zu viel gewesen, daher der Wutstampfer. Anschließend habe sich der Teufel in einen Sturmwind verwandelt, der um den Kirchenbau (bisweilen heute noch) tobte, um das Gebäude einstürzen zu lassen. Auch hier sei ihm wiederum der Erfolg versagt geblieben. Soweit die ergreifenden Sagen, die sich um den Vorgang ranken. Der Leiter des Kunstreferats sagt aber auch in dem Bericht: „Ohne den Teufelsabdruck wäre der Dom nicht zu verstehen.“ Und da irrt er gewaltig, der besagte Fußabdruck im Stein ist nämlich gar kein Teufelstritt, er steht vielmehr in einer direkten Beziehung zu den Wittelsbacher Herzögen der Kirchenbauzeit.

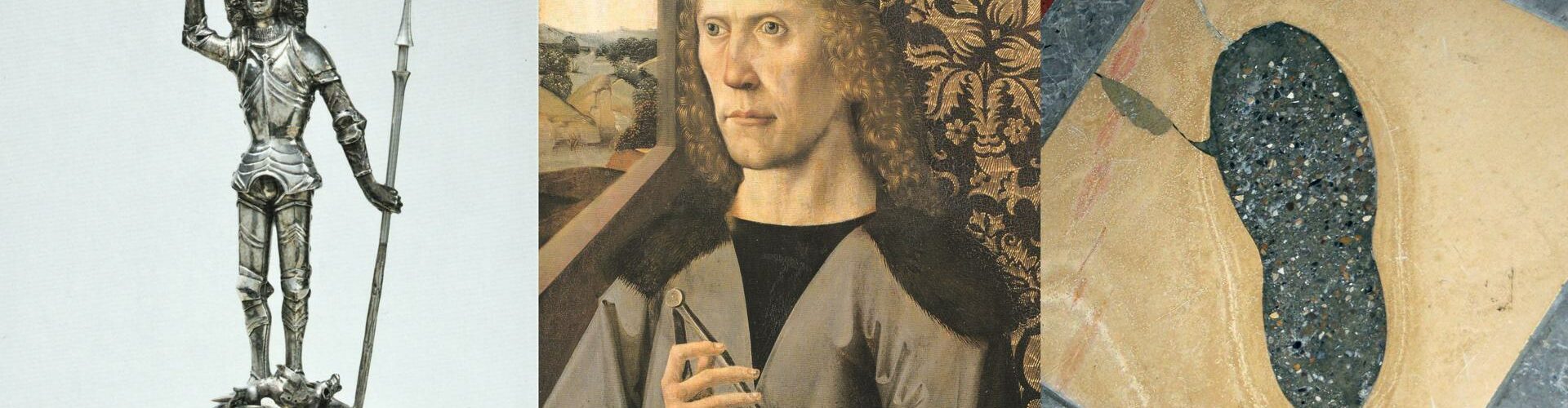

Da kommt jetzt nämlich Herzog Christoph der Kämpfer (1449-1493) ins Spiel [4]. Sein Vater, Herzog Albrecht III., der „Fromme“, ging eine heimliche Liebesheirat mit der hübschen Baderstochter Agnes Bernauer ein. Der Großvater Herzog Ernst, der in dieser Ehe eine Gefahr für den Bestand der Dynastie befürchtete, ließ die Bernauerin durch einen Justizmord beseitigen, Der Witwer Albrecht schloss dann umgehend eine politisch ebenbürtige Ehe mit der um 17 Jahre jüngeren Herzogin von Braunschweig-Grubenhagen Anna, einer Welfin in direkter Abstammung Heinrichs des Löwen. Damit steht beider Sohn Christoph mit dem Beinamen „der Kämpfer“ mütterlicherseits in direkter und ununterbrochener Nachfolge des halbitalienischen bayerischen Herzogs Welf IV.

Christophs vielschichtige und schwierige Persönlichkeit ist auch auf dieses ungleiche Elternpaar zurückzuführen. Der religiöse Sinn und die Begeisterung für Kunst und Künstler stammen vom Vater, sein unruhiger und zugleich zupackender Geist, die Spontaneität, die überragende Körperkraft und Tollkühnheit deuten auf das welfische Blut seiner Mutter hin. Dazu war er, wie alle Wittelsbacher Herzöge, studiert und hochgebildet: Er absolvierte ein Grundstudium und Studium der Jurisprudenz an der Universität Padua, hatte einen Studienaufenthalt in Rom[5]. Er beherrscht neben der Muttersprache noch die italienische, die lateinische und vermutlich auch im Ansatz die französische Sprache. Das befähigte ihn zum hochgeschätzten Diplomaten in kaiserlichen Diensten. Mit seinen Briefen und der tagebuchähnlichen Aufzeichnung seiner Pilgerreise ins Heilige Land, dem „Pilgramsbuch“, zählt er zur bayerischen und deutschen Literatur seiner Zeit. Seine sportlichen Höchstleistungen machten ihn zur Berühmtheit bei fürstlichen Festen in ganz Europa. Der in der Münchner Residenz noch heute zu sehende Stein mit 364 Pfund wurde von ihm neun Schritt weit geworfen, er konnte in eiserner Rüstung über Pferde springen und warf auf „Landshuter Hochzeit“ 1475 den damals berühmtesten Turnierreiter vom Pferd, und das selber frei sitzend, also ohne Sattel und Steigbügel.

In den 1460er Jahren, als sich die streitbaren herzoglichen Brüder Albrecht, Siegmund und Christoph wieder einmal vertrugen, reifte nach vielen Überlegungen der Gedanke, in der Herzogsstadt endlich eine der Bedeutung des Gemeinwesens würdige, große Kirche zu bauen. Die anderen bayerischen Herzogsstädte Landshut, Ingolstadt und Straubing hatten längst große moderne Hallenkirchen, nur die Münchner Kirchenarchitektur dümpelte altväterlich verstaubt vor sich hin. Das sollte sich jetzt ändern.

Es musste zwar eine von der Stadt errichtete Bürgerkirche sein (die erzbischöfliche Kathedrale war ja immer schon in Freising), aber in dieser Größenordnung war die Initiative der herzoglichen Familie gefordert. München zählte damals etwa 13.000 Einwohner. Der Liebfrauendom, wie er schließlich mit ungefähr 4.000 qm Grundfläche gebaut wird, fasst an die 20.000 Personen, mithin die größte Kirche der süddeutschen Spätgotik.[6] Es war Herzog Christoph, der den Kirchenbau vorantrieb und der schließlich die Familie Wittelsbach dazu brachte, als Baumeister den bescheidenen, persönlich eher unscheinbaren Jörg von Halsbach in Betracht zu ziehen. Aufgrund seiner engen Beziehungen zur Münchner Künstlerschaft und seines Gespürs für Qualität im Bau, erkannte Christoph die Begabungen des Meisters Jörg, auf dessen Können die einmalige Gestaltung der Kirche in Licht und scheinbarer Leichtigkeit zurückgeht. Christoph weilte in jenen Tagen des Jahres 1468 gerade mit seinem Bruder Herzog Wolfgang auf der Burg Grünwald vor München, als ihn die herzogliche Entscheidung für Jörg von Halsbach erreichte. Wolfgang schrieb an den regierenden Bruder Albrecht zurück: „Item Herr brueder, es hat der Cristoff große freud bezeigt von wegen der kirche zue vnser lieben Frauen. Und allererst, da er’s vernommen, hat er mit seinem fueß auf ein quader gestoßen …Nächst er wegtrat, war die ganze spur seiner fersen im stain zu seen, drob sich männiglich (=jedermann) verwundert hätt‘, sagend: Desgleichen (d.h. mit solcher Kraft) möchte sich kein anderer Mann zu tun vermessen! … Und wär nun mein rat und meinung, in selbem stain die spur einigs tiefer aushauen zu lassn, damit sie nimmer abgewetzet wurd, ine zu bewahrn und an einen guten Ort im Dom zu setzen, wann’s dereinst zum pflastern kommt, als dass es ein gedächtnuß und trefflich wahrzeichen wär.“ [7]

Der herzogliche Bauherr und der Baumeister versprechen es.

Zwanzig Jahre später. Der Kirchenbau steht, sein Baumeister aber ist körperlich fertig abgeschafft; trotzdem kann er noch vor seinem Tod sein Versprechen einlösen, und zusammen mit dem letzten Stein den Grünwalder Quader mit demFußabtritt einsetzen. Herzog Siegmund schrieb an Christoph: „ Item vielliebster brueder, Ir wißt wol, was mechtig Ir seinerzeit vor 20 jaren ze gruenwald auf ein quaderstein stampfet, daß eurer fersen spur in dem Stain zu sehn was. Den versprach meister jörg von halsbach an ein gutn ort im Dom zu setzen zu ewiger gedechtnuß eurer stärke, und vermeinten wir, … in eine Lini und tiefer aushaun zu lassen, auf daß ein Yeder unbeschadet steen künnt, wo Ir mit Eurem fueß hingetreten…“[8] An Michaeli (29. September) 1488 führte der nunmehr schwer erkrankte Baumeister noch die herzogliche Familie im Dom an die Stelle, an der er den Grünwalder Stein mit dem ausgehauenen Fußabtritt Herzog Christophs ins Pflaster eingefügt hatte: ein besonderer Platz im Westen der Kirche unter dem Gewölbe, das die Orgel trägt. Siegmund überliefert die Gedanken des Baumeisters: „Da möchte dann ein Yeder deß eingedenk sein, so er da stet in künftiger zeit und höret orgelspil und gesang ueber sich…“[9] Der Stein sollte also einem die Frömmigkeit fördernden Zweck dienen. Und das eigentlich bis heute. Wenn da nicht der tourismusfördernde teuflische Bezug gewesen wäre.

Bliebe noch der Zusammenhang zu klären, was der Umstand, dass von dort kein Fenster zu sehen sei, zur Wahl des Ortes beigetragen habe. Das hat mit der Finanzplanung des Kirchenbaues zu tun. Als er von der Bauentscheidung seinerzeit in Grünwald erfuhr, habe Herzog Christoph ziemlich aufgeregt darauf hingewiesen, dass für einen derartig aufwendigen Bau das vorhandene Geld hinten und vorne nicht reichen würde. Diese sorgenvolle Gemütswallung hat seinem Fußtritt die Wucht verliehen. Der Bau wurde aber dann mit massenhaften Spendengeldern (die Ablassgelder nicht zu vergessen!), deren Menge man so nicht erwartet hatte, finanziert. Wir Heutige würden sagen: Es ereignete sich ein grandioses Kultursponsoring. Da schließt sich jetzt der Kreis. Siegmund schreibt: „Nun sei da wol kein fenster zu sehen ( also von der Stelle des Fußtrittes), und alles sei vor unsern augen glänzend hell und freudig. Also wär’s dann mit dem geld zu gotes Er und glory auch beschehen. Das sei zu fenstern nit sichtlich herzugeflogen und vil tausend spender seien unbekannt geblieben, es hett deßhalb dannoch an geld nie ermanglet und floße immer wiederumb zu, wir hetten oftestmalen nit gewußt woher, doch war es stets da.“[10] Gleichwie das flutende Licht im Kirchenraum, möchte man ergänzen, von dem man vom Stein mit dem Fußtritt aus auch nicht erkennen kann, woher es stammt, weil von dort keine Fenster zu sehen sind.

Über dieses Gleichnis einer wunderbaren Lichtführung ohne sicht- und erkennbare Ursache wird der Grünwalder Herzogstritt-Stein zur großartigen Umschreibung einer privaten Kulturförderung, entstanden vor dem Hintergrund einer den Künsten wohlgesonnenen Politik. Seine Geschichte hat den Stein zwischendurch inhaltlich deplatziert und dem Teufel gewidmet, aber dann doch wieder in der ursprünglichen Absicht als Denkmal einer großzügigen Kulturförderung neu entdeckt, jetzt nicht mehr als Teufelstritt, vielmehr historisch korrekt als Herzogs-Schritt im Münchner Liebfrauendom.

Einzelnachweise:

- [1] Peter Kurmann, Die Frauenkirche des Jörg von Halspach: Beschreibung der Baugestalt und Versuch einer Würdigung, in: Monachium Sacrum. Festschrift zur 500-Jahr-Feier der Metropolitankirche Zu Unserer Lieben Frau in München, Band II Kunstgeschichte, hg. von Hans Ramisch, Deutscher Kunstverlag München 1994, Anm. 20, Seite 42.

- [2] Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Bayern IV: München und Oberbayern, Deutscher Kunstverlag München 1990, Seite 679. Unter der Rubrik „Inneres“ steht: “Der Innenraum ist sehr hell durch die hohen und breiten Fenster, von denen der durch das Westportal Eintretende von einem durch einen Fuß markierten Punkt im Pflaster des Eingangsraumes („Teufelstritt“) nur das der östlichen Stirnwand sieht, und auch dieses war seit 1620 durch den damaligen Hochaltar verdeckt …“

- [3] SZ vom 04.Januar 2017: Münchner Frauenkirche. Wie der Teufel den Dombau verhindern wollte, von Renate Winkler-Schlang (https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchner-frauenkirche-wie-der-teufel-den-dombau-verhindern-wollte-1.3310163 vom 12. 10.2023)

- [4] Hans und Marga Rall, Die Wittelsbacher in Lebensbildern Styria/Pustet Regensburg 1986, 107f.

- [5] Ulrich Füetrer, Bayerische Chronik (1481), hg. von Reinhold Spiller, München 1909 (= Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte, Neue Folge Bd. II/II), darin Forts. Wessobrunner Handschrift, S. 222.

- [6] Norbert Lieb, München. Die Geschichte seiner Kunst, Callwey 1988, 83.

- [7] Trautmann, Herzog Christoph: I, 118

- [8] Zitiert nach: Franz Trautmann, Herzog Christoph, II, 256.

- [9] Ebd. II, 258.

- [10] Ebd. II, 268

Beitrag wurde zur Verfügung gestellt vom Bayernbund, Weiß-Blaue Rundschau, Fritz Lutzenberger – www.bayernbund.de