Von Karl Stankiewitz: „Hurra, die Schule brennt“. So hieß mal ein dummer Film. Überhaupt hatte man früher den Eindruck, dass „Pennäler“ nichts lieber täten als Ferien und andere Ausfälle des ach so langweiligen Unterrichts feiern. Damals waren ja Begriffe wie Homeschooling und Distanzunterricht völlig unbekannt. Jetzt aber scheinen allesamt – Schüler, Eltern, Lehrer, Politiker und Verbandsfunktionäre – geradezu begierig zu sein, dass möglichst bald alle Jugendlichen wieder brav und regulär „die Schulbank drücken“, wie es so schön heißt. Genau das ist infolge der Pandemie zu einem pädagogischen Problem erster Klasse geworden. Nach den Alten und Schwachen, Solo-Künstlern und Kita-Kindern ist eine weitere Bevölkerungsgruppe in den Brennpunkt geraten.

Verschlossene Schultore seit November und laufend neue, halbherzige Regelungen haben zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen. Der anhaltend fehlende Direktkontakt zur Lehrkraft und zu Klassenfreunden vereinsamt vor allem die jüngeren Schüler,während Defizite beim digitalen Abarbeiten der Fächer mehr die älteren betrifft, die Abiturienten, die um die Abschlussprüfungen bangen. Längst nicht überall stehen Lehrern und Schülern elektronische Kommunikationsmittel ausreichend zur Verfügung, längst nicht alle können umgehen mit Computer, Laptop, Smartphone und WLAN. „Ein grandioses Durcheinander und zum Teil blanke Ohnmacht.“ So klagt Bernd Siggelkow, der Gründer des christlichen Jugendhilfswerk „Die Arche“, das sich besonders um Schülern aus ärmeren Familien kümmert. Viele befürchten eine Zunahme von Analphabeten und Bildungsrückstände für die ohnehin Benachteiligten. Funktioniert das Homeschooling wirklich nicht, wo doch das ähnliche Homeoffice von höchster Staatsstelle dringend empfohlen wird? Bröckeln die Bildungschancen für eine ganze Generation? Ist das „System kaputt“, wie Siggelkow am Freitag im Morgenmagazin meinte?

An der Technologie scheint die „neue Schule“ jedenfalls nicht zu kranken, an gutem Willen und Hilfe durch Staat und Stadt auch nicht. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erhofft zum 14. Februar wieder Präsenz-Unterricht, mindestens für die Jüngeren, falls es das „Infektionsgeschehen“ erlaube. Integrierte Kameras und Mikrofone der Endgeräte sollen außerdem die Voraussetzungen für den Distanzunterricht verbessern. Für alle bayerischen Schüler (ihre Zahl hat e 400 000 erstmals überschritten) erstrebt die Regierung ein „Mix aus digitalem Angebot und Lehre vor Ort“.. In München sind bereits alle Berufsschulen, Gymnasien und Realschulen sowie 92 Prozent der Grund- und Mittelschulstandorte „breitbandig angebunden“, so dass sie somit grundsätzlich über die technischen Voraussetzungen für den Distanzunterricht verfügten, antwortete das Referat Bildung und Sport auf eine Anfrage der Freien Wähler. Dass Digitalschule fundiert möglich ist, bestätigte mir Marion Schüle, die im relativ wohlhabenden Ingolstadt an kirchlichen Lehranstalten unterrichtet. Mit Hilfe digitaler Medien kann sie sich mit ihren elf- bis 15jährigen Realschülern tadellos verständigen, alle seien entsprechend ausgerüstet und gern bei der Sache. Meist hat sie die Lehrerin – ihr Mann ist als IT-Experte hilfreich – komplett auf ihrem Monitor. Bilder und sonstiges Lehrmaterial kann sie per Power Point präsentieren und diskutieren. Nur der persönliche Kontakt, der fehlt halt. Und das ist das Hauptproblem beim Distanzunterricht. Längst nicht alle Eltern sind als Lehrerersatz geeignet, im Homeoffice überhaupt nicht.

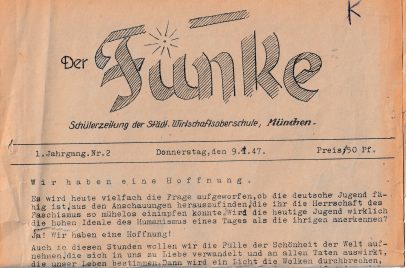

Zum Vergleich ein Blick zurück in meine eigene Schulendzeit. Im Winter 1946/47 mussten wir 18-Jährigen Gymnasiasten fürs Abitur pauken. Wir froren arg. Draußen war das Thermometer auf bis zu 19 Minusgrade gefallen und die Kohlentransporte aus dem Ruhrgebiet blieben aus. (Auch waren einige Nazi-Lehrer weg). Hunger und Kälte ließen Erkrankungszahlen steigen. Immer wieder fiel der Unterricht aus oder wurde auf eine Stunde täglich begrenzt. In unserer primitiven Schülerzeitung „Der Funke“ verabschiedeten wir uns von der – wiederholt ausgebombten – Anstalt mit einer etwas pathetischen Prognose: „Viel Mühe wird uns begleiten, viel Leid sich in unsere Seelen eingraben. Der Alltag mit seinen Sorgen und Entbehrungen wird uns gefangen nehmen…“ Dennoch gaben wir diesem Leitartikel vom 9. Januar 1947 einen trotzigen Titel: „Wir haben eine Hoffnung“.

Wie die Studierenden unter den fortgeschrittenen Corona-Bedingungen leben, leiden und hoffen, soll demnächst in diesem Tagebuch betrachtet werden.

Bericht: Karl Stankiewitz – Fotos: Thomas Stankiewitz